| 제목 | 정건영 교수 연구팀, 바람 불면 불이 켜지는 마찰 전기 소자 개발 | ||

|---|---|---|---|

| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2020-08-18 최근수정일 2020-08-18 , IP 172.25***** |

| 파일 |

그림_응용 소자로의 적용.jpg (914kb), Down 159, 2020-08-18 09:40:05 |

||

|

지스트, 바람 불면 불이 켜지는 마찰 전기 소자 개발

- 유전체 사이에 금속층을 삽입하여 바람 기반 고성능 마찰 전기 소자 개발 - 드론 및 전기자동차 보조전원장치 활용 기대

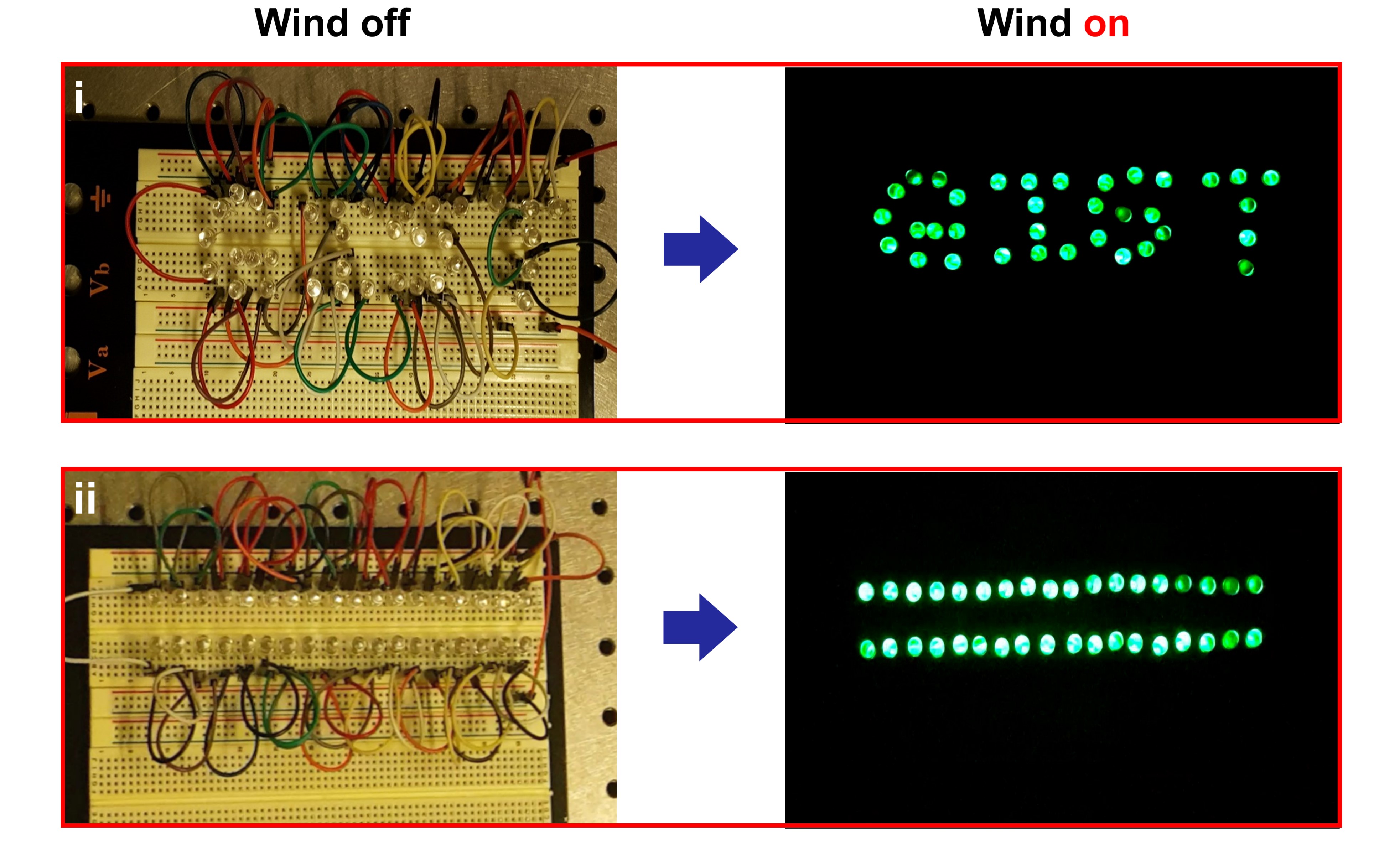

□ 지스트(광주과학기술원, 총장 김기선) 신소재공학부 정건영 교수 연구팀이 친환경적 차세대 신재생 에너지원인 바람을 이용한 고성능의 마찰 전기 소자를 개발하였다. 연속적으로 에너지를 공급할 수 있어 드론 및 전기 자동차의 보조 전원 장치로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. ∘ 본 연구에서 개발된 마찰 전기 소자는 바람의 운동에너지를 이용해 전기를 생산하므로 공해가 없고 유지비가 적게 드는 장점이 있으며, 필요 에너지를 지속 공급해 자가 발전 패러다임으로의 전환이 가능하다. □ 연구팀은 유전체* 필름 사이에 하부 전극에 연결된 금속층을 삽입하여 대전된 유전체에 의한 정전기유도**를 향상시키고, 상부 전극을 위-아래 듀얼 모드로 구성하여 한 번의 진동 사이클 동안 두 번의 마찰이 가능한 구조를 갖는 바람 기반 마찰 전기 소자를 제작하였다. *유전체 : 전기가 잘 통하지 않는 물질을 말함. 도체와 달리 유전체는 전하가 통과하지 않지만 양전하에 대해서는 유전체의 음전하가, 음전하에 대해서는 유전체의 양전하가 늘어서게 되어 극성을 지니게 됨. **정전기 유도 : 양전하 또는 음전하로 대전된 물체가 도체와 가까워질 때 자유전자가 이동하여 도체 표면에 같은 양의 반대 전하가 유도되는 현상을 말함. ∘ 기존의 바람 기반 마찰 전기 소자는 전압에 비해 낮은 전류값을 갖기 때문에 상용화하기 어려웠다. 연구팀은 유전체 사이에 금속을 삽입하여 전류를 약 12~15배 증가시켜 10배 이상의 생산 전력 밀도 특성을 확인하였다.(생산 전력 밀도 : 3.28 mW/cm2) □ 본 연구성과를 LED 전구로 만든 ‘GIST’ 로고에 전원을 공급한 시연에 성공하며, 이를 통해 일상생활에 마찰 전기 소자를 이용한 에너지 공급 실현 가능성에 한걸음 가까워짐을 보였다. ∘ 아울러 연구팀은 바람에 400 Hz 이상으로 펄럭이는 필름과 전극 간의 효과적인 접촉 마찰을 초고속 카메라를 통해 파악하였다. 이에 따라 유전체 필름의 움직임에 따른 전기적 메커니즘을 완벽 분석하였다. □ 정건영 교수는 “이번 연구는 현재 바람 기반 마찰 전기 소자의 낮은 출력 및 안정성 문제에 대한 극복 가능성을 제시하였다”면서, “향후 고층 빌딩 외부와 같이 접근이 힘든 장소에서의 저전력 장치(센서, 디스플레이 등) 뿐만 아니라 전기 자동차나 드론의 보조 전력 장치 등에도 다양하게 적용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. □ 지스트 정건영 교수와 조성준 박사과정생(공동 제1저자), 신요섭 석사과정생(공동 제1저자)이 주도한 이번 연구는 한국연구재단과 지스트가 지원한 RISE 기관고유사업(GRI)의 일환으로 수행되었으며, 에너지 분야 저명 국제 학술지 ‘나노 에너지(Nano Energy)’에 7월 25일자에 게재되었다. <끝>

▲그림_응용 소자로의 적용. 실제 제작한 바람 기반 마찰 전기 소자를 LED와 연결하여 15.1 m/s 하에서 안정적으로 작동함을 확인하였다.

| |||